di Maurizio Baiata – 24 Luglio 2024

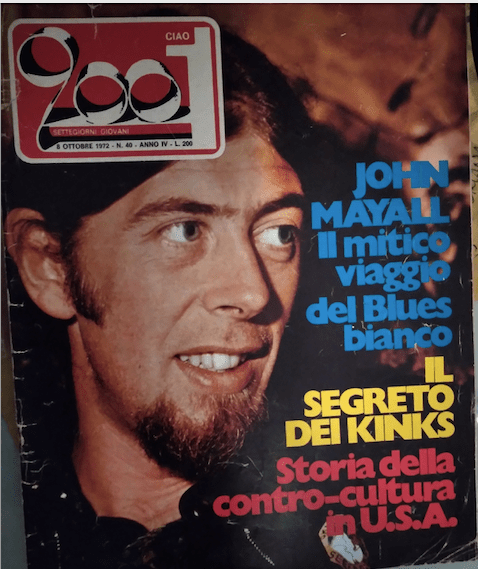

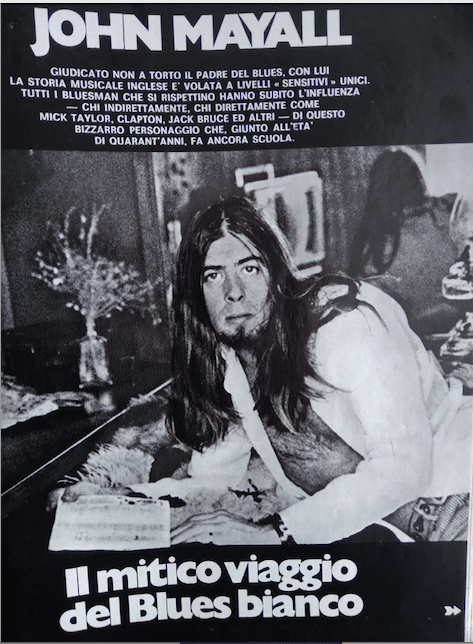

Il grande bluesman britannico è morto oggi nella sua abitazione in California. Per conoscere meglio l’immensità della sua figura artistica, ritengo utile pubblicare un mio articolo uscito sul numero 40 del settimanale Ciao 2001 l’8 Ottobre 1972. Il Ciao dedicò a Mayall la cover story, e quella splendida copertina ora lo può degnamente ricordare. Questo il sottotitolo dell’articolo: Con lui la storia musicale inglese è volata a livelli “sensitivi” unici. Tutti i bluesman che si rispettino hanno subito l’influenza – chi indirettamente, chi direttamente come Mick Taylor, Eric Clapton, Jack Bruce – di questo personaggio che, giunto all’età di quarant’anni, fa ancora scuola.

Una sterminata produzione discografica, un lavoro titanico che abbraccia almeno una decina d’anni di registrazioni fondamentali, un nucleo di artisti che sotto la sua guida hanno forgiato la propria personalità, la sensibilità e l’esperienza con le quali il Blues è stato riscoperto: questo, e non solo questo, è John Mayall. Parlare di lui, se si dovesse prescindere da quanto sopra esposto, è inutile, perché mai un altro retroterra sociale, musicale e culturale ha creato un simile stile, una scuola, un modo di fare e sentire la musica. Per questo, affrontando il tema Mayall, si deve procedere per gradi più che in ogni altra occasione, attraverso quel processo filologico che ormai ci è abituale, non parlando quindi di origini strettamente biografiche, spesso limitate a curiosità accademiche, o delle disparate influenze cui si ascrive l’importanza della maturazione di un dato artista, bensì seguendolo solo nel suo sviluppo discografico. In tal modo e attraverso tappe principali e con occasionali paralleli con altri musicisti di notevole levatura, cercherò di inquadrare la personalità di questo grande musicista, la cui importanza forse riusciamo solo oggi a comprendere appieno.

Portiamoci alla fine degli anni ’50

Londra è immersa nel blues più fumoso e sanguigno, il blues della Roundhouse in Wardour Street, quello del Marquee, del cosiddetto “stile britannico”, a torto considerato frutto di una moda transitoria nella quale allora ancora difficilmente si riusciva a focalizzare l’importanza di un artista se non per il suo feeling, il suo trasporto di sensazioni. Oggi riusciamo, per esempio, a vedere la grandezza di un musicista una volta criticato più o meno apertamente, semplicemente perché, proprio da quella scuola, sarebbe poi nato il nucleo più fecondo di menti musicali che forse mai si è avuto; se vogliamo, anche superiore a quello westcoastiano. Parliamo quindi brevemente di Alexis Korner e del suo Blues Incorporated, un punto di partenza fondamentale, non solo perché ascoltato dal pubblico più esigente, ma anche perché in esso la critica vide forse per la prima volta l’importanza e la validità del revival bluesistico, non alle spalle del pop e del R&R, ma alla loro base e con in più la freschezza e il calore di una spontaneità mentale e sensitiva incredibili.

A parte la formazione fissa di Korner, vorrei ricordare alcuni fra i musicisti che con lui lavoravano e che in seguito tutti avremmo conosciuto in formazioni di ben altro clamore, i vari Jagger, Burdon, Plant, Brian Jones, Dick Heckstall-Smith, Jack Bruce, Dave Holland, John Surman e così via: mi sembra anche importante segnalare l’album “Bootleg Him” in attesa di pubblicazione da parte della EMI, contenente un copioso materiale di incisioni che vanno dal ‘61 al ‘71 in gran parte inedite, attribuito a Korner e ai gruppi che sotto la sua guida hanno lavorato.

Tornando a Mayall, lo troviamo nello stesso periodo affratellato al buon Alexis nella ricerca di forme di blues non stereotipate e facilmente contaminabili, da ricercare certo nel blues di origine negroide che, per anni ancora, verrà affidato alle cure dei musicisti americani. Korner e Mayall lavorano in parallelo, ma una netta differenza di classe li distingue. Il primo dipinge le proprie trame a tinte molto vivide e pulsanti, ma spesso le sue espressioni denunciano una carenza di validi motivi estetici e di raffinatezza soprattutto nelle sezioni più jazzate dove invece Mayall lavora sempre mirabilmente: a lui si deve l’accostamento certamente più pregevole fra il blues e il jazz, in tentativi continui di vicinanza che Mayall ha sempre perseguito e che oggi rappresentano forse la forma più importante della sua musicalità.

Ho già premessa la necessità di compiere ampli salti di spazio e di tempo fra un argomento e l’altro, resta necessario un brevissimo accenno alle origini: John Mayall è nato nel Novembre del 1933 a Macclesfield, nel Cheshire; a dodici anni comincia a studiare la chitarra e il pianoforte e già nel 1956 lo troviamo come leader di un complesso, The Powerhouse Four, poi, circa tre anni dopo, è a Londra con la formazione dei Bluesbreakers, il più stupefacente parto artistico-musicale-collettivo che mai sia capitato di vedere.

Le prime importanti testimonianze discografiche dell’attività di questo gruppo risalgono all’album “John Mayall Plays J.M.”, di cui non si è riusciti a sapere molto, ma che dovrebbe comprendere incisioni dei primi due gruppi accompagnatori di Mayall, un primo con Bernie Watson alla chitarra, John Mc Vie al basso e Peter Ward alla batteria; un secondo con Roger Dean alla chitarra, Mc Vie al basso e Hughie Flint alla batteria.

Con assoluta certezza si può invece parlare di una terza formazione, datata Maggio 1965 – Giugno ‘66 e comprendente: Eric Clapton alla chitarra, Mc Vie o Jack Bruce al basso e Flint alla batteria. Testimonianza diretta dell’opera di quest’organico è l’album “B.B. John Mayall Whith Eric Clapton”, edito dalla Decca verso la metà del ‘66. Con Clapton, il blues mayalliano è violento, gli impasti ritmici sono accesi, qua e là un R&R di stupenda fattura fa capolino, ma è pur sempre il blues più genuino a vivere dello splendore dei suoi interpreti. Clapton forse mai raggiungerà vette espressive simili, in seguito; il suo apporto non è marginale, ma anzi della sua fluente personalità s’impregna tutto l’album, con l’incredibile crudezza dei passaggi chitarristici, la sottilissima raffinatezza di alcuni temi boogie dove è il magico “pianino” di John a condurre la danza che andrà poi a concludersi con un fraseggio pulito ed esaltante fra i due strumenti. I momenti più notevoli sono “Another Man” dove l’armonica mayalliana supera magicamente le convenzioni del blues e sfocia in tonalità ora stridule ora osannanti, in modo insuperabile, ed “Have You Heard”, con un selvaggio assolo chitarristico di Clapton e un’atmosfera tutta a tratti molto vicina ai moderni orientamenti jazzistici inglesi. Quest’ultimo carattere trova una sua spiegazione logica nella presenza, in sede di arrangiamento e di esecuzione di alcuni brani, di Alan Skidmore al sax tenore e di John Almond al baritono, nomi ormai noti che non poco devono a questa collaborazione con il grande bluesman inglese.

“Diary of a Band”

Album successivo, inciso nel Luglio del ‘67 è “Crusade”, dove l’organico dei vecchi Bluesbreakers ha subito numerose variazioni. Troviamo infatti alla chitarra solista Mick Taylor, al basso il solito Mc Vie, alla batteria Keef Hartley, al sax tenore Chris Mercer e al baritono Rip Kant. Esiste un album, a questo punto, nella cartella discografica mayalliana, che è doveroso ricordare. Si tratta di “A Hard Road” risalente al periodo compreso tra il Giugno del ‘66 e il Maggio ‘67, con una formazione che vedeva, oltre al suo leader, Peter Green alla chitarra, Mc Vie al basso, e quindi Asley Dunbar (che ritroveremo poi con Zappa) e Mick Fleetwood alternativamente alla batteria. La nota verrà poi ripresa alla conclusione di questo lavoro quando si parlerà di un album, recentemente pubblicato, che comprende alcune registrazioni effettuate negli stessi giorni di “A Hard Road”; per ora possiamo tornare a “Crusade”, sul quale ci soffermeremo brevemente.

“… Io ho dedicato la mia vita al blues… mi auguro che mi aiutiate” queste alcune parole introduttive all’album, note che sintetizzano, senza la minima enfasi e il compiacimento a cui oggi siamo abituati, le finalità di un lavoro singolo e di una precisa scelta a livello musicale e sociale. E “Crusade” corrisponde all’ideale mayalliano di creare nuovamente, genuinamente e virilmente del nuovo blues. Per questo i cambiamenti nella formazione, ma anche per questo il rispetto rigoroso, anche se spaziale, dei canoni e delle battute del blues: il disco è un omaggio ai suoi più grandi interpreti, i vari Dixon, Williamson, Guy, King, che, qualsiasi persona ami il blues, riconosce nelle pietre miliari della sua intera storia. Si nota inoltre come il lavoro di Mayall qui forse presenti alcune smagliature, soprattutto nei passaggi maggiormente big bandistici, a scapito di quella purezza di linee e intenti che il blues persegue. Gli episodi migliori dell’album restano “Snowy Wood”, “Me And My Woman” e “Checking On My Baby”, quest’ultimo, un classico di Sonny Boy Williamson.

Sperando di non compiere errori di valutazione cronachistica, possiamo quindi identificare l’album successivo, “The Blues Alone” con l’opera del quinto gruppo condotto da Mayall, con Mick Taylor, Mc Vie, Hartley, Chris Mercer e Rip Kant. Ma più importante ancora ci sembra “Diary Of A Band”, dove la formazione vede Mick Taylor alla chitarra, Keith Tillman o Paul Williams o Andy Fraser al basso, Keef Hartley alla batteria, Dick Heckstall-Smith sax tenore e soprano, Chris Mercer al sax tenore. Da simile organico non potevamo aspettarci altro che un album eccezionale, interamente registrato dal vivo, con un ambiente da sottofondo davvero elettrico e dove i vari strumentisti propongono il meglio della propria esperienza. Il disco è uscito in due volumi: il primo contiene registrazioni effettuate dal 19 Ottobre al 14 Novembre del ‘67; il secondo include pezzi che vanno dal 28 Novembre al 7 Dicembre. Per il primo volume, ricco anche di interviste al pubblico e ai diretti interessati, di valore storico innegabile, siamo in un momento fondamentale nello sviluppo del bluesismo mayalliano, in cui maggiormente si esplica il gusto dell’iterazione e delle ripetitività continue di riff densi e corposi, con il conseguente abbandono dell’atmosfera tradizionale che aveva contraddistinto diversi tratti dei lavori precedenti. Il disco ha in sé i caratteri essenziali di un blues-jazz di derivazione questa volta più americana, ma il new sound prettamente inglese non ne esce malconcio, poiché la convivenza soprattutto del sax e dell’armonica risulta eccezionale, mentre anche il lavoro della chitarra appare molto netto e in costante maturazione. Entrambe le facciate sono stupende, ma segnaliamo comunque “My Own Fault”, dove più efficace appare la sezione fiatistica e l’atmosfera totale eredita e fa sua tutta la potenza del jazz-blues.

Ritorno alle Radici

Lo schematismo di questo articolo impone una prosecuzione più che veloce, eccoci dunque a “Bare Wires”, uno dei punti fermi della politica musicale del nostro artista. “Bare Wires” è un’opera troppo spesso ricordata per la sola importanza data al fattore connubio fra le matrici di cui più volte abbiamo detto, vorrei aggiungere che si tratta di una suite (quella omonima della prima facciata) dove compaiono Mercer, Heckstall-Smith, John Hiseman alla batteria, Henry Lowter alla cornetta e al violino, Mick Taylor alla chitarra e Tony Reeves al basso. Diciamo pure che da questi Bluesbreakers sono nati i Colosseum, in concomitanza con il valore attribuito alla collaborazione con Graham Bond all’interno della sua Organisation, ma la grandezza di questo gruppo è tale che forse neanche al grande John capiterà più di ripetersi in modo simile. Vedremo come solo con “Turning Point” il discorso sarà diverso, resta il fatto che quest’organico, ufficialmente disciolto nel Luglio ‘68, rappresenta il più vicino al gusto blues-jazzistico di oggi, ma ha in più una freschezza e un vigore compositivi che lo pongono di una spanna più in alto di opere come “Jazz Blues Fusion”.

Ad una data pressoché storica, corrisponde in Mayall un periodo di profondo ripensamento e di ricerca di tonalità e musicalità diverse; i Bluesbreakers si ricompongono infatti in modo completamente diverso, con un organico ridotto comprendente Mick Taylor alla chitarra, Steve Thompson al basso e Colin Allen alla batteria. Discograficamente non c’è molto da dire, (dato il carattere di sintesi di questo articolo), mentre di grandissima importanza è l’organico successivo. Siamo nel Maggio del ‘69, l’anno di “Looking Back” e di “Turning Point”, due opere straordinarie. La prima è, dopo “Back To The Roots”, l’antologia più importante del Mayall di sempre: è un carosello di incisioni comprese tra il ‘64 e la fine del ‘67; un album che viene così presentato: “… un lavoro unico in quei chiarissimi spettacoli che costituiscono la progressione musicale del Mayall degli ultimi cinque anni… undici sezioni dove si può scoprire il cambiamento di tutte le band e gran parte del loro lavoro…” e non c’è da aggiungere altro.

Affettivamente parlando, a livello di sensazioni e di piacevolezza d’ascolto, forse “Turning Point” è il massimo che Mayall sia riuscito ad esprimere, perché mai dalla sua mente è scaturita un’opera altrettanto vivace ed incisiva, seppure tutta la sua storia discografica non presenti la minima macchia o la monotonia che, in apparenza, il blues potrebbe potenzialmente possedere. “Turning Point” è un lavoro cui hanno collaborato i nuovi Bluesbreakers, nell’ordine: John Mark all’acoustic finger e alla steel guitar, oltre all’elettrica normale, Steve Thompson al basso e Johnny Almond ai sax tenore e alto, e al flauto. Dal primo all’ultimo solco, l’album è un succedersi di sensazioni incredibili. L’atmosfera “live” esalta e sconvolge ad un tempo ed il blues vive, ora, con Mayall e i suoi ragazzi, momenti altissimi, checché ne dicano i detrattori bacchettoni e radicali. Questa è musica la cui definizione di “totale” sembra essere gratuita, tale è la sua purezza, la sua cristallinità, la sua vivace aggressività, un’esplosione di fantasia e di gioia ritmica. Ed è per questo che il blues di Mayall piace, affascina e strega nel contempo, perché ha in sé non la forza amara e calda propria dell’espressione negroide, ma la raffinatezza, l’aeriformità e l’umorismo sottilmente caustico del popolo inglese, un blues bianco, dunque, ma un blues che non ha mai tradito i suoi appassionati, che, incredibilmente, ha continuato ad avanzare in un mare di sporcizia ritmica e di facile consumo, un blues senza ambiguità e compiacimento, ma solo impetuoso e coerente fino all’esasperazione.

Questo è “Turning Point”: cercatelo. Proseguiamo nel nostro viaggio, ricordando fra l’altro che l’intera produzione di Mayall consta di diciannove album, secondo calcoli ufficiosi, mentre rimandiamo il lettore alle recensioni apparse sulle nostre pagine. Piuttosto, mi preme parlare di un album, cui ho accennato all’inizio, uscito in Inghilterra da pochi giorni per l’etichetta London. Si tratta di “Thru The Years” e costituisce un avvenimento di eccezionale interesse. Vi compaiono incisioni distinguibili in due gruppi, quelle facenti capo al Mayall dei “futuri Colosseum” e quello del periodo “Peter Green”. Alla formidabile sezione ritmica di “Bare Wires” si affiancano, a tratti, Paul Williams, Keef Hartley, Mick Taylor e altri abituali collaboratori del nostro bluesman; si fanno apprezzare anche un paio di pezzi dove appaiono Johnny Almond ed Alan Skidmore, risalenti ai primissimi Bluesbreakers.

Per concludere, vanno menzionati altri tre lavori mayalliani: il mitico doppio capolavoro “Back To The Roots”, quindi “Memories”, “USA Union” e “Blues From Laurel Canyon”, che da solo varrebbe vasta trattazione, ma in altra data. Per ora, spero di aver eliminato una lacuna piuttosto vistosa nell’ambito delle retrospettive. Ma John Mayall meriterebbe un lavoro enciclopedico che, forse, un giorno o l’altro verrà fuori.

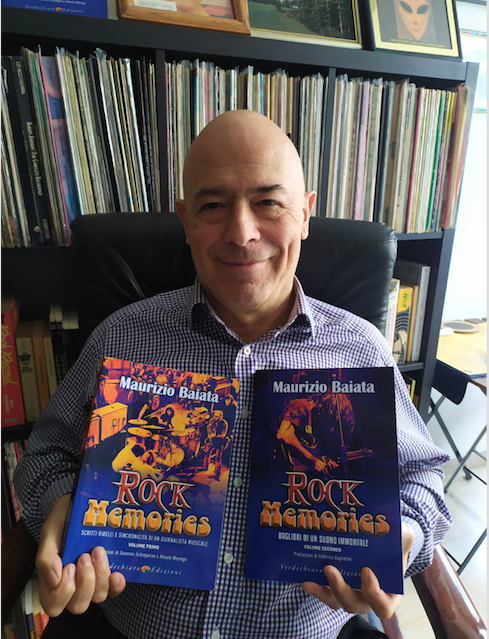

L’articolo nella sua versione originale completa e testo a fronte (lo stesso qui riportato), appare nel Volume Primo della mia trilogia saggistica musicale “ROCK MEMORIES” (Edizioni Verdechiaro, 2022) acquistabile e/o ordinabile presso le migliori librerie e le piattaforme online. Ecco le copertine dei primi due volumi.

Bravo, Mauri’

Maurizio

<

div>e che ho messo sul mio Facebook (tutto